Ils portent des noms d’ailleurs, les personnages de Véronique Ovaldé dans Des vies d’oiseaux (2011) : Taïbo, Vida, Paloma… Le lieutenant de police Taïbo reçoit en octobre 1997 un appel de Monsieur Izarra : il se plaint d’avoir été cambriolé, même si rien n’a été volé, et exige qu’on vienne constater l’intrusion. Le lieutenant se rend très tôt, le lendemain matin, dans la somptueuse villa face à la mer, sur la colline de Villanueva ; Mme Izarra l’accueille, cheveux blonds, « visage lisse et très pâle ». Son mari est déjà parti.

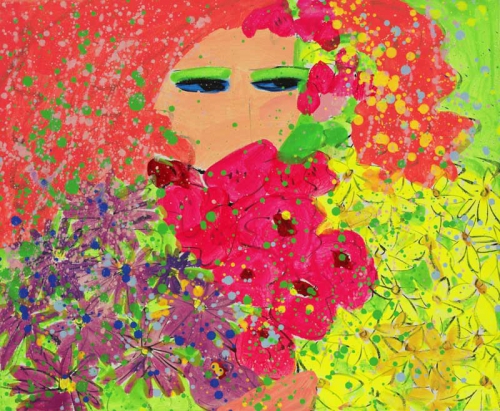

© Walasse Ting (source)

Elle offre un café au policier et décrit la situation : quelqu’un a dormi dans leur lit, on a porté leurs vêtements, dévoré le contenu du congélateur, utilisé le sauna… Les six chambres ont été visitées, seule une chambre bleu ciel d’adolescente a été relativement épargnée. L’alarme n’a pas fonctionné, la société de maintenance n’était pas venue la remettre en état à temps.

Des vies d’oiseaux est un roman construit en brèves séquences, chacune porte un titre. « La roseraie de Vida » change de point de vue : Vida (Mme Izarra) s’est assise à la cuisine dont elle aime la « très belle vue sur la baie », luxueuse pour une native du village d’Irigoy. Dans la maison « tout en pierre, en bois et en verre », les fenêtres ont des angles mais ne s’ouvrent pas (inutile avec la climatisation, a estimé Gustavo, son mari), des fissures se forment déjà.

Aussi Vida sort-elle dans le jardin « écouter la rumeur lointaine et fastueuse du monde, fastueuse parce que lointaine, si peu dérangeante, une rumeur qui vous dit juste que le monde existe mais qu’il ne peut en rien contrarier la perfection de ce petit matin ». A la roseraie, Adolfo le jardinier a parfaitement suivi ses instructions – il parle avec l’accent d’Irigoy. Vida pense à la façon dont Gustavo réagit quand elle prend la parole devant des invités – « Et qui t’a dit ça ? » – et au départ de Paloma qui a fini par ne plus supporter ce mépris.

D’autres gens signalent à la police des intrusions en leur absence, puis un bijoutier chez qui tout a été déplacé, les vitrines brisées, sans qu’il soit encore possible de dire si quelque chose a été volé, Taïbo est intrigué par la remarque du commis lorsqu’ils regardent les images prises par la caméra de surveillance : juste avant d’être obstruée par de la chantilly, elle montre deux silhouettes, dont une fille aux cheveux longs qui a « la silhouette de Paloma Izarra ». Or Mme Izarra a déclaré ne pas avoir d’enfants.

Taïbo vit seul dans un mobil-home, parfois il téléphone à Teresa, son ex-femme, et ils se parlent « prudemment ». Elle lui manque, même s’il y a déjà dix ans qu’elle est partie. Mme Izarra l’intrigue. Il ne connaît pas encore son prénom, Vida, et ne se doute pas qu’elle se couche le soir « infiniment triste » avec l’impression d’être « vivante dans une tombe ».

Il y aura donc une enquête. Mme Izarra reconnaîtra qu’ils ont une fille, à présent majeure, qui a décidé « de ne plus voir son père pour le moment ». Elle n’a plus vu Paloma depuis un an. Vida invitera Taïbo à l’appeler par son prénom, ce qui ne lui paraît pas possible. Peu à peu, le lecteur entre dans la vie de ces personnages : l’épouse qui n’en peut plus de sa cage dorée, les jeunes qui s’amusent à vivre chez les autres quand ils sont absents, l’enquêteur solitaire, les souvenirs et les rêves des uns et des autres.

Véronique Ovaldé, dont je découvre l’écriture avec Des vies d’oiseaux, crée par petites touches un univers, un milieu, une intrigue avec beaucoup de sensibilité et sans grands effets, en choisissant des détails significatifs : un décor, qu’on situe vaguement en Amérique latine, un vêtement, une façon de parler. Une ambiance à la Supervielle, une mélancolie qu’évoquent certains titres de séquences : « Mais qui saura d’où je viens ? », « Les recoins secrets du cœur », « La beauté révolue de nos mères » ou encore « Un endroit où aller ».

Que se passe-t-il au juste entre ces personnages, dans cette famille ? entre Villanueva et Irigoy, d’un point de vue social opposés ? Faut-il toujours partir pour se sentir libre ?

« Comment se fait-il que l’on ait plusieurs vies ? Peut-être ai-je tendance à généraliser. Peut-être suis-je la seule à éprouver ce sentiment. Je ne mourrai qu’une fois et pourtant, au cours du temps qui m’aura été imparti, j’aurai vécu une série d’existences contiguës et distinctes.

« Comment se fait-il que l’on ait plusieurs vies ? Peut-être ai-je tendance à généraliser. Peut-être suis-je la seule à éprouver ce sentiment. Je ne mourrai qu’une fois et pourtant, au cours du temps qui m’aura été imparti, j’aurai vécu une série d’existences contiguës et distinctes.